صدور الترجمة العربية لكتاب الدكتور عمر أزراج

مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية

- 850

لطيفة داريب

لطيفة داريب

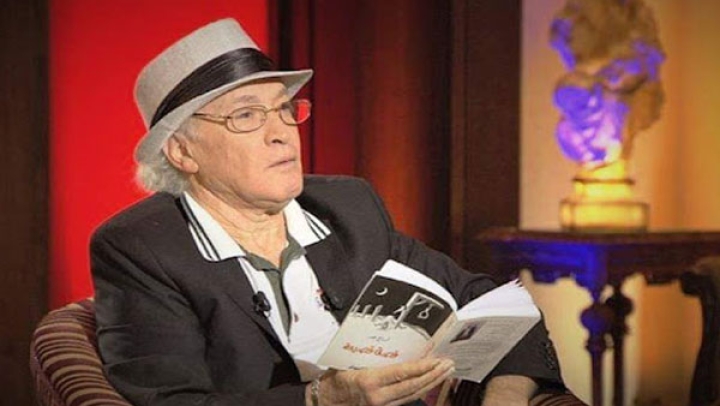

أعلن الدكتور أزراج عمر عن صدور الترجمة العربية لكتابه "مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية" (نحو مساءلة نقدية لإدوارد سعيد غياتري سبيفاك وهومي بابا)، الذي نقله من الإنجليزية الدكتور خميسي بوغرارة، أستاذ الحضارة الغربية بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة.

نشر أزراج في صفحته الرسمية بالفايسبوك، مقدّمة موجزة لكتابه الذي كان انتهى من كتابته منذ 18 سنة، وقدّم فيه نقدا لأطروحات إدوارد سعيد، وغياتري سبيفاك، وهومي بابا، وغيرهم من النقاد والدارسين في الغرب، الذين يُعدون رواد النظرية ما بعد الكولونيالية.

وقدّم أزراج في منشوره معلومات حول كتابه الذي تمنى أن يُطبع قريبا في الجزائر بعد طباعة النسخة الإنجليزية الأصلية بدار "اسكرايب" للنشر والتوزيع بمصر، منذ شهور ماضية قليلة، متمنيا في السياق، أن يساهم هذا المؤلَّف في فتح النقاش حول النظرية ما بعد الكولونيالية، وكذا تأثير حركة التحرر الوطني في بناء الفكر الفرنسي المعاصر، وفي إحداث تغيير جذري في الهوية الفرنسية.

وينقسم الكتاب الى تمهيد وعدة فصول. والبداية بفصل "الجزائر والثالوث المقدس للنظرية ما بعد الكولونيالية، نقائص إدوارد سعيد المتعلقة بالماركس/الجزائر"، الذي يضم، بدوره، عدة مباحث، وهي: تأثير إنهاء الاستعمار في الجزائر على المجتمع الفرنسي، وتحريف ألبير كامو وأندريه جيد للهوّية التاريخية الجزائرية، ونقد سعيد لماركس وإنجلز، ومقاومة فرانز فانون.

أما الفصل الرابع فعنونه بـ"عيوب هومي بابا"، والخامس بـ"مشكلات سبيفاك"، والسادس بـ"فانون والسياق الجزائري"، بينما عنون الفصل السابع بـ"مواقع محدودة أخرى للنظرية ما بعد الكولونيالية"، في حين قدّم في آخر فصل للكتاب، استنتاجات وملاحظات إضافية.

وأوضح أزراج أنّ كتابه هذا يمثل استمرارا لمشروعه الرامي إلى المساهمة في تغيير اتّجاهات الدراسات الكولونيالية مابعد الكولونيالية، وإعادة تشكيلها، وليس، فقط، تتبّع وتحليل آثار الاستعمار الغربي الحديث على المجتمعات المستعمَرة، مضيفا أنه ركّز على تأثير المجتمعات الاستعمارية نفسها على أفكار ومفاهيم المفكّرين والمثقّفين في البلدان المستعمِرة سابقا، وأنّ هذا التركيز يقع، في الحقيقة، على "التأثير العكسي" الذي أحدثته حركة التحرير الوطني الجزائرية في مواجهة الاستعمار الفرنسي في فترة 1830- 1962.

وقال إنه ذهب إلى أنّ هذا "التأثير العكسي" ليس ظاهرة جزائرية فحسب، بل نجده في حالات كولونيالية/ مابعد كولونيالية أخرى في آسيا، وأمريكا اللاتينية، وإفريقيا، والشرق الأوسط وغيرها، وهذا يعني أنّه يتوجّب على الدراسات الكولونيالية ومابعد الكولونيالية أن تؤكّد هذا البعد المعقّد، وأن تدرسه بعمق، وألاّ تكتفي بتفكيك بنيات ووظائف الخطابات الكولونيالية وآثارها على المجتمعات المستعمَرة فقط.

بالإضافة إلى ما سبق، أكّد أزراج أنّه لا ينبغي أن تقتصر فرضية التأثير العكسي على الفكر والأدب؛ بل من المستحبّ أن تغطّي مجالات مختلفة؛ مثل التأثير الديموغرافي، والنسيج الاجتماعي، والاقتصاد، والدين، والتشريع، ونظم التعليم، ووسائل الإعلام، فضلا عن الخطابات السياسية، وتشكيل الأحزاب وما إلى ذلك.

كما دعا الدكتور إلى النظر في ثلاث نقاط متداخلة بعد تناول مسألة إنهاء الاستعمار في الجزائر ونتائجه، وهي: غياب التنظير؛ لمدى أهمّية إنهاء الاستعمار في الجزائر، وعواقبه على نسج قوام المشروع ما بعد الكولونيالي من الناحية النظرية والعملية على وجه الخصوص، وكذا استبعاد المقاومة لنزع الاستعمار الثقافي في الجزائر، الذي يتجلّى لدى المثقّفين الجزائريين في معظم برامج الدراسات ما بعد الكولونيالية في الجامعات الغربية، وفي النصوص المختارة المعَدة خصوصا لطلاب وأساتذة الجامعات، وفي الكتابات التنظيرية التي نجدها في كتابات النقاد الغربيين غالبا. وفي الأخير إبراز الأهمّية البالغة لتهميش المساهمة التي قدّمها إنهاء الاستعمار في الجزائر في تشكيل المبادئ الأساسية للمفكّرين الفرنسيين؛ سواء ما قبل البنيويين أو ما بعد البنيويين/ ما بعد الحداثيين، والدور الذي لعبه في الربط بين هذه الأنماط من الظاهرات الفكرية من خلال النظرية ما بعد الكولونيالية وتطبيقاتها.

وبالتالي تمثّل أطروحة الدكتور عمر أزراج مساهمة في النقاش الجاري حول هذه الجوانب المعقّدة والمتشابكة، بهدف فتح حوار بنّاء بين المنظّرين والباحثين ما بعد الكولونياليين؛ من أجل تفادي أوجه العجز التي ذكرها في كتابه، وكذلك تجاوز عمليات الإغلاق الحالية المحيطة بمسائل السياق، والمواقع السياسية والجغرافية والزمنية لخلفيات النظرية ما بعد الكولونيالية.